Itinerario complessivo

L’itinerario parte dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, facilmente raggiungibile dal Parcheggio “Lorenzo Natali”, posto nelle immediate vicinanze.

Ubicata fuori dalle mura cittadine, visibili, da questo punto, per un significativo tratto, fu edificata per volontà del santo Papa Celestino V, l’umile eremita Pietro del Morrone, che la fece consacrare il 25 agosto 1288 e nella quale volle farsi incoronare al Soglio Pontificio il 29 agosto 1294. In quell’occasione donò ai fedeli, con un atto per certi aspetti rivoluzionario, l’indulgenza plenaria sanzionata con la Bolla del Perdono, ossia la possibilità, per chiunque, “sinceramente pentito e confessato”, avesse visitato la Basilica tra i vespri del 28 agosto e i vespri del 29 agosto, di redimersi da ogni peccato commesso, istituendo, di fatto, il primo giubileo della storia e l’unico a cadenza annuale. L’evento è alla base della Perdonanza Celestiniana, la principale manifestazione spirituale, storica e culturale della città, che si svolge dal 23 al 29 agosto di ogni anno, dal 2019 dichiarata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco. L’ultima edizione ha visto la partecipazione straordinaria di Papa Francesco che ha presieduto alla cerimonia solenne di apertura della Porta Santa il giorno 28 agosto 2022. Nell’occasione, il Pontefice ha annunciato che il Giubileo Celestiniano è stato prolungato per un anno. Fino al 29 agosto del 2023, dunque, i fedeli e i pellegrini che si recano nel luogo di culto voluto da Pietro dal Morrone, potranno ottenere l’indulgenza plenaria concessa con la bolla Inter sanctorum solemnia nel 1294.

La Basilica, sontuosa e suggestiva, ospita al suo interno le spoglie del Santo Papa Celestino V. La facciata è considerata la massima espressione dell’architettura abruzzese ed una delle più alte testimonianze in assoluto dell’arte romanico – gotica. Di particolare pregio la raffinata policromia in pietra bianca e rosa, i tre rosoni in elegante stile gotico e i tre maestosi portali, di cui quello centrale è inquadrato da archi concentrici a tutto sesto e da una lunetta raffigurante la Vergine con Bambino. La Porta Santa, posta sulla parete sinistra della Basilica, presenta un raffinato portale trecentesco, attribuito a maestranze di origine settentrionale e francese. È sormontata dallo stemma di un’aquila, tra i più antichi e pregevoli simboli della città. La lunetta presenta un affresco raffigurante la Vergine con Bambino, San Giovanni Battista (nel giorno della cui decollazione, il 29 agosto, fu emanata la Bolla del Perdono) e San Celestino V. La Basilica presenta un interno a tre navate su colonne ottagonali dai capitelli finemente lavorati, un pregevole apparato decorativo e la pavimentazione originaria di epoca quattrocentesca, oltre ad un maestoso organo barocco a canne.

La collina posta a fianco della Basilica di Santa Maria di Collemaggio ospita anche un lussureggiante parco cittadino, amato dagli aquilani e dai visitatori, il Parco del Sole che, oltre allo splendido prato che si estende dinanzi alla basilica stessa, comprende anche il declivio naturale che dalla parte alta del colle scende verso il fiume Aterno, estendendosi su una superficie di quasi quattro ettari e aprendosi sullo splendido panorama del gruppo montuoso di Monte Ocre-Monte Cagno. Qui, in quello che è un anfiteatro naturale, nel 2018 è stata realizzata l’Amphisculpture, opera ideata e donata alla città dall’artista statunitense Beverly Pepper (1922-2020), una delle maggiori esponenti della land art mondiale. Con una superficie di 3.000 mq e con una capacità di oltre 1.000 spettatori, l’Amphisculpture è parte di un progetto nato a Venezia durante la Biennale di Architettura del 2010. A fungere da ideale porta di accesso sono le “Narni columns“, due colonne di acciaio alte 6 metri, che inquadrano il paesaggio e invitano lo spettatore a puntare lo sguardo verso l’orizzonte. L’integrazione costante tra arte e paesaggio rappresenta la a chiave di lettura dell’intera opera, che ha ricevuto la menzione speciale al Premio nazionale del Paesaggio 2018-2019 del Ministero per i beni e le attività culturali. Il proscenio è realizzato con la pietra calcarea bianca e rosata tipica del territorio aquilano, che richiama quella utilizzata per la Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Proseguendo lungo il viale di Collemaggio e svoltando a destra, verso il centro della Città, si possono vedere, salendo, sulla destra, la Villa Comunale e il palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo, caratterizzato dall’ampia esedra. Fu realizzato nel 1888 sul preesistente complesso conventuale seicentesco di San Michele e ospitò, nel 1903, l’Esposizione universale. Il palazzo è sede di mostre temporanee e di una biblioteca. Scendendo sulla sinistra, in piazzale Paoli, sorge il Parco della Memoria, con il monumento che ricorda le 309 vittime del sisma del 2009.

Proseguendo lungo corso Federico II si giunge in piazza Duomo, il cuore della città, che, fino al sisma del 2009 ospitava un caratteristico e pittoresco mercato quotidiano. Sulla piazza, attualmente interessata da un complesso intervento di rifacimento, insiste la cattedrale di San Massimo, il cui impianto originario risale al XIII secolo. Venne fortemente danneggiata dal sisma del 1703, a seguito del quale si operò ad un rifacimento complessivo della facciata, durante i secoli XVIII e XIX. Anche il sisma del 2009 ha provocato crolli importanti al luogo di culto che, attualmente, è interessato da interventi di restauro.

Sulla piazza si affaccia anche la chiesa di Santa Maria del Suffragio, uno dei migliori esempi di barocco aquilano. Fu realizzata a partire dal 1713, in ricordo delle vittime del terremoto del 1703 e restaurata, dopo il 2009, grazie anche al contributo del Governo Francese, che compartecipò al restauro della cupola, risalente al 1803, realizzata su progetto di Giuseppe Valadier. La facciata concava di ispirazione borrominiana, progettata da Giovan Francesco Leomporri, fu eretta intorno al 1770. Di notevole altezza, è suddivisa orizzontalmente in due livelli, l’ultimo dei quali culmina in una calotta concava cassettonata. Al portale, con timpano curvilineo, e al soprastante finestrone con medaglione, si affiancano quattro nicchie con statue di santi. L’interno è a croce latina ad aula unica che si conclude con un’abside rettangolare. La navata è scandita da tre gruppi di lesene con quattro cappelle; la prima di sinistra, conserva un dipinto del grande artista abruzzese Teofilo Patini, raffigurante Sant’Antonio. All’interno della chiesa sorge anche la cappella eretta in memoria delle 309 vittime del sisma del 2009.

Percorrendo corso Vittorio Emanuele II si possono ammirare in sequenza le facciate e i cortili di importanti palazzi gentilizi, in particolare il palazzo Cipolloni Cannella, con il suggestivo cortile tardo quattrocentesco e la monumentale facciata. oggetto di un rifacimento ottocentesco, e il palazzo Cappa Cappelli, di epoca settecentesca.

Al termine del primo tratto di corso Vittorio Emanuele II, prendendo a destra su via San Bernardino da Siena, si possono vedere il rinascimentale Palazzo Fibbioni, attuale sede del Comune dell’Aquila, che presenta, all’interno, una pregevole sala con soffitto ligneo dipinto da Giovan Paolo Cardone, e la Basilica di San Bernardino da Siena, gioiello dell’arte quattrocentesca, con la maestosa facciata in pietra bianca scandita da tre ordini, progettata da Cola dell’Amatrice, che presenta un pregevole altorilievo in marmo sulla lunetta del portale principale, raffigurante la Vergine con San Bernardino e San Francesco d’Assisi, e la monumentale cupola. L’interno, a tre navate, si presenta nelle forme assunte a seguito dell’importante rifacimento di epoca barocca. Si notino il prezioso soffitto in legno intagliato e decorato in oro zecchino, che fa cornice a tele del Cenatiempo, il trigramma bernardiniano (JHS), realizzato con ceci di Navelli decorati in oro, il monumentale organo settecentesco, la scultura in terracotta invetriata, opera dei fratelli Della Robbia, e il mausoleo del santo, realizzato nel Quattrocento dall’artista Silvestro dell’Aquila.

Tornando su corso Vittorio Emanuele II e proseguendo fino a piazza Palazzo, al centro della quale campeggia il monumento allo storico latino Sallustio, originario della vicina città sabina e romana di Amiternum, si può ammirare il seicentesco palazzo Margherita, sede della Municipalità fino al 2009, che fu residenza aquilana di Margherita d’Austria, dalla quale prende il nome. Ad un lato della facciata si presenta la trecentesca Torre Civica, gravemente danneggiata dal sisma del 2009, con l’orologio e la campana che, fino alla data del grande terremoto, ha scandito le giornate degli aquilani. L’edificio, a seguito di un lungo e importante restauro, sta per essere restituito alla città e tornerà ad essere Residenza Municipale. Proseguendo lungo via Andrea Bafile e giungendo in piazza Santa Margherita, si possono ammirare il settecentesco palazzo Pica Alfieri, il prospiciente Palazzetto dei Nobili, di impianto seicentesco, antica sede della congregazione dei Nobili, e la chiesa di Santa Margherita dei Padri Gesuiti, edificata a partire dai primi anni di fondazione della città (1254) e acquisita nel XVII secolo dalla Compagnia di Gesù. Immettendosi quindi in via Roma, si raggiunge la piazza di San Pietro da Coppito, con l’omonima chiesa, risalente alla metà del XIII secolo, ancora chiusa al pubblico a seguito del sisma del 2009 ma al centro di un importante intervento di recupero, che interessa anche il prezioso apparato decorativo interno, in via di ultimazione.

Tornando ancora su corso Vittorio Emanuele II, e proseguendo fino a piazza Battaglione Alpini, avendo come sfondo il Gran Sasso d’Italia, che, con i suoi 2912 metri di altezza rappresenta la cima più alta degli Appennini, si possono vedere palazzo Burri Gatti, con la pregevole facciata quattrocentesca e lo splendido cortile, e piazza Regina Margherita d’Austria, su cui si affaccia palazzo Lucentini Bonanni (sec. XVI), con il prezioso cortile rinascimentale.

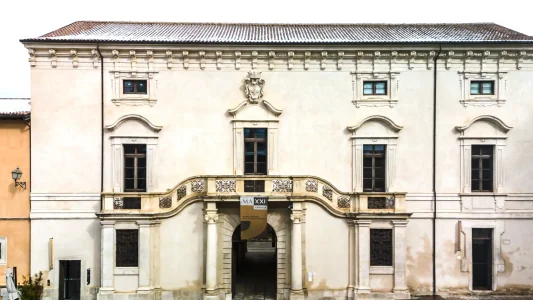

Prendendo a sinistra e immettendosi su via Garibaldi, si raggiunge piazza Santa Maria Paganica, su cui sorge l’omonima chiesa, il cui impianto originario risale al XIV secolo, gravemente danneggiata dal sisma del 2009. Il prospiciente palazzo Ardinghelli, gioiello del barocco aquilano, ospita la sede aquilana del Maxxi (info su www.maxxilaquila.art), con interessanti esposizioni di arte contemporanea. Tornando su via Garibaldi, si raggiunge la chiesa di San Silvestro (sec. XIV), inserita dal 1902 tra i monumenti nazionali. Presenta la tipica facciata in stile romanico abruzzese, con rosone centrale, ed un importante apparato decorativo interno. Nella cappella Branconio è presente una copia della Visitazione della Vergine di Raffaello, il cui originale, inizialmente collocato all’interno della cappella e oggi al Museo del Prado, apparteneva alla nobile famiglia aquilana, un esponente della quale, Giovanni Battista Branconio, fu amico personale dell’artista, al quale si dovette anche la progettazione del palazzo romano della potente casata.

Da qui si raggiunge il Forte Spagnolo (noto anche come Castello Cinquecentesco), realizzato nel XVI secolo nell’ambito di un disegno complessivo di rafforzamento militare durante il dominio spagnolo che, dopo la conquista del Regno di Napoli da parte della Spagna (1503), sancì la fine dell’autonomia cittadina e l’inizio di una fase di decadenza. L’imponente fortezza, realizzata secondo le più moderne tecniche di ingegneria militare dell’epoca, presenta quattro bastioni, orientati secondo i punti cardinali, un ampio fossato ed un ponte di accesso, un tempo in legno e parzialmente retraibile, successivamente sostituito (1883) dall’attuale in pietra. Ragguardevole il maestoso portale in pietra bianca, fiancheggiato da lesene di ordine dorico e sormontato da un fregio con l’aquila bicipite che reca l’iscrizione “ad reprimendam audaciam aquilanorum”, con riferimento alla rivolta cittadina del 1527, quando gli aquilani, nella speranza di riconquistare la libertà e i privilegi perduti, si unirono alla lega antispagnola, guidata dai francesi, alla quale aprirono le porte della città ma che venne sconfitta nel 1529. Il Forte, inserito tra i monumenti nazionali nel 1902, è circondato da un ampio parco naturale, all’interno del quale si possono ammirare la seicentesca chiesa del Crocifisso e l’Auditorium del Parco: nato da un’idea di Claudio Abbado su progetto dell’architetto Renzo Piano, è stato realizzato grazie al contributo della Provincia autonoma di Trento, in segno di solidarietà dopo il sisma del 2009, e inaugurato nel 2012.

Spostandosi nel borgo Rivera, all’estremità meridionale della città, si trova uno dei monumenti più antichi, oltre che più pregevoli e rappresentativi, la Fontana delle 99 Cannelle. Posta a ridosso delle mura urbiche e realizzata nel XIII secolo ad opera di Tancredi da Pentima su piazza quadrangolare, è caratterizzata dalla presenza di 93 mascheroni in pietra e 6 cannelle singole, che, secondo la tradizione, rappresenterebbero i 99 castelli che hanno contribuito alla fondazione della città nel 1254.

Di fronte alla fontana sorge la chiesa di San Vito alla Rivera (XIII sec.). L’intera aerea, situata nei pressi del fiume Aterno, che lambisce la città, corrisponde al nucleo più antico dell’impianto urbano. Nelle immediate adiacenze sorge il Munda (Museo nazionale d’Abruzzo), istituito nel 1952, le cui preziose collezioni di arte sacra, pittura e archeologia erano conservate, fino al 2009, all’interno del Forte spagnolo. Info su www.museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it